د. وسام صافي*

بعد مرور أكثر من أربعة عقود على توقيع اتفاق ١٧ أيار ١٩٨٣ بين لبنان وإسرائيل، تعود مسألة التطبيع والعلاقات الأمنية بين الطرفين إلى الواجهة مجددًا، ولكن هذه المرة في سياق إقليمي ودولي مختلف. فقد صرّح المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، بأن “تطبيع العلاقات بين لبنان وسوريا مع إسرائيل أصبح احتمالًا حقيقيًّا”، في وقت ترفض فيه إسرائيل الانسحاب من النقاط الخمس التي تحتلها جنوبي لبنان إلا ضمن إطار اتفاق واضح.

في هذا السياق، يصبح من الضروري إعادة قراءة اتفاق ١٧ أيار، ليس فقط كحدث تاريخي طُوي بضغط إقليمي، بل كنموذج لاتفاقات قد تُطرح مجددًا، في ظل تغيّر موازين القوى الإقليمية والدولية. كما تفرض المستجدات الراهنة البحث في سبل أخرى لتنظيم العلاقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، لا سيما عبر تعديل اتفاقية الهدنة الموقعة عام ١٩٤٩، بما يضمن استقرار الوضع الأمني دون الانجرار نحو مسار سياسي غير متوافق عليه داخليًا. فهل كان اتفاق ١٧ أيار في حينه خطوة متسرعة لم يكن لبنان مستعدًا لها؟ وهل يمكن اليوم التفكير في اتفاق مشابه، أم أن الظروف الحالية تجعل هذا الخيار مستحيلًا؟ وهل يمكن أن يشكل تعديل اتفاقية الهدنة حلاً بديلاً أكثر واقعية؟

السلبيات الجوهرية في اتفاق ١٧ أيار

على الرغم من إعلان الاتفاق هدفه بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للبنان، فإنه تضمن نقاطًا إشكالية جذرية جعلت منه خيارًا مرفوضاً داخليًا ومصدر جدل إقليمي محتدم. فلم يكن مجرد اتفاق أمني يضمن انسحابًا إسرائيليًا سلسًا، بل تضمن بنودًا تُعد خطوات أولية نحو تطبيع العلاقات بين لبنان وإسرائيل بشكل غير مباشر. ما اعتبره معارضوه تنازلاً غير مقبول عن الحقوق الوطنية وإخلالًا جسيمًا بالتزامات لبنان تجاه القضايا العربية، ولا سيما القضية الفلسطينية.

ومن جهة أخرى، بدا الاتفاق متوازنًا بشكل مزيف، إذ نصّ على ترتيبات أمنية تصب في مصلحة إسرائيل على حساب لبنان. إذ مُنحت تل أبيب سلطة فرض إجراءات أمنية صارمة على الجنوب اللبناني حتى بعد انسحابها، مما ألقى على الدولة اللبنانية عبئًا من الالتزامات يصعب تنفيذها في ظل الانقسام الداخلي وضعف المؤسسات الرسمية آنذاك.

كان بالإمكان صياغة الاتفاق بطريقة محصورة في الجانب الأمني تقتصر على المسائل العسكرية دون التطرق إلى الترتيبات السياسية والدبلوماسية، مما كان ليجعل قبوله أكثر واقعية داخليًا، خاصةً لو شمل التفاوض كافة القوى اللبنانية بدلاً من أن يكون قرارًا أحاديًا صادرًا عن حكومة لا تحظى بإجماع وطني.

وبالإضافة إلى ذلك، لم يكن توقيع الاتفاق نتاج حوار وطني شامل، بل كان ثمرة ضغوط دولية وإقليمية مارستها الولايات المتحدة على الحكومة اللبنانية، دون اعتبار لمشاعر الشعب وحساسية الوضع الداخلي. الأمر الذي جعله هشًا ومعرضًا للانهيار مع أول مواجهة حقيقية. كما أغفل الاتفاق واقع النفوذ السوري القوي في لبنان، إذ رأت دمشق في أي تسوية لبنانية-إسرائيلية تهديدًا مباشرًا لمركزها، مما دفعها للتدخل بحزم عبر حلفائها المحليين الذين تصاعدوا في المواجهة حتى أدت إلى إلغائه وإبعاد القوات الأمريكية من لبنان.

كما أن تأمين دعم عربي أوسع، لا سيما من مصر والسعودية، كان ليحد من الرفض الإقليمي لهذا الاتفاق. إذ إن غياب الدعم العربي الحقيقي سهّل على سوريا وإيران عرقلة الاتفاق وإسقاطه، خاصةً في ظل غياب التزام أمريكي جاد بحماية الحكومة اللبنانية من الضغوط الداخلية والخارجية.

نتائج سقوط اتفاق ١٧ أيار على لبنان

إن سقوط الاتفاق لم يكن مجرد فشل سياسي في عهد الرئيس أمين الجميل، بل كان نقطة تحول جوهرية أدت إلى دخول لبنان مرحلة جديدة من الحروب الداخلية، وإلى بقاء البلاد ساحة مفتوحة للصراعات بين مختلف القوى الإقليمية والدولية. كما أدى إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجنوب اللبناني حتى عام ٢٠٠٠. في حين أنه لو تم تنفيذ الاتفاق بعد تعديله ليصبح مقبولًا من جميع الأحزاب المتخاصمة، لكان الانسحاب قد تحقق في غضون أشهر، وتم إلغاء اتفاقية القاهرة، مما كان سيسهم في تجنب لبنان سنوات طويلة من المواجهات والدمار الذي لحق بالقرى الجنوبية نتيجة العمليات العسكرية من الجانبين والردود عليها.

وفي المقابل، فإن إفشال الاتفاق ساهم في التزام لبنان بالقضية الفلسطينية ورفض التوطين، واعتباره جزءًا من الصراع العربي-الإسرائيلي، مما عزَّز ارتباط لبنان بالمحور العربي الرافض للتطبيع. كما مكَّن النفوذ السوري من فرض الهيمنة السياسية والعسكرية على لبنان حتى انسحاب القوات السورية عام ٢٠٠٥، بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وصعود حزب الله كقوة عسكرية رئيسية، مما جعله اللاعب الأساسي في الجنوب اللبناني، وهو ما انعكس لاحقًا على طبيعة الصراع اللبناني-الإسرائيلي.

اتفاق الطائف وإمكانية تعديل اتفاقية الهدنة

اتفاق الطائف، الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية عام ١٩٨٩، كان واضحًا في تثبيت موقع لبنان ضمن معادلة الصراع العربي-الإسرائيلي، حيث شدّد على التزام لبنان بالشرعية العربية والدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وعلى رفض أي شكل من أشكال التوطين، وهو ما جعله بمثابة تأكيد رسمي لرفض أي اتفاق مع إسرائيل خارج الإجماع العربي.

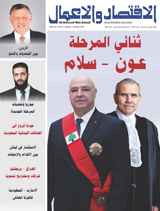

في هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى خطاب القسم الذي ألقاه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، والذي أكد فيه التزام لبنان بحل الدولتين كإطار لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، ورفض التوطين، والوقوف خلف الإجماع العربي في تحديد موقفه السياسي من النزاع. هذا الموقف يعكس التزام لبنان بالمبادئ التي أرساها اتفاق الطائف، ويضع أي مبادرة مستقبلية ضمن إطار يحافظ على الحقوق الوطنية ويأخذ بعين الاعتبار التوازنات الإقليمية.

وفي هذا الإطار، يبرز خيار تعديل اتفاقية الهدنة الموقعة عام ١٩٤٩ بين لبنان وإسرائيل، لتتماشى مع المستجدات الراهنة، بحيث يتم الحفاظ على طابعها كاتفاق عسكري ينظم الوضع الحدودي، دون أن يتحول إلى خطوة في اتجاه التطبيع أو الاعتراف الدبلوماسي. إن إعادة النظر في الاتفاقية بما يتناسب مع التطورات الحالية قد يوفر مقاربة أكثر واقعية لإدارة النزاع، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

في الخلاصة، بينما يبقى مستقبل العلاقة بين لبنان وإسرائيل محكومًا بتعقيدات سياسية وأمنية عميقة، فإن إعادة النظر في اتفاقية الهدنة قد توفر مقاربة أكثر واقعية لحماية المصالح اللبنانية، بعيدًا عن الإملاءات الخارجية أو المغامرات غير المحسوبة. ومع ذلك، يبقى التساؤل مطروحًا حول مدى استعداد إسرائيل لقبول اتفاق أمني دون فرض مسار تطبيع، خاصة أنها تستخدم استمرار احتلال مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبعض التلال الحدودية كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية أوسع.

في هذا السياق، قد يكون الحل الوسطي مرهونًا بالموقف الأميركي، إذ إن الولايات المتحدة، إذا رأت أن من مصلحتها فرض استقرار على الحدود اللبنانية، قد تمارس ضغوطًا على إسرائيل للقبول بتسوية أمنية دون التزام سياسي أوسع. لكن هذا يعتمد على أولويات واشنطن الإقليمية، ومدى استعدادها لاستخدام نفوذها في هذا الملف.

في ظل هذه المعطيات، يبقى تعديل اتفاقية الهدنة خيارًا مطروحًا، لكنه لن يكون ممكنًا دون توافق داخلي لبناني واضح، وضمانات دولية تمنع استخدامه كخطوة نحو مسار تطبيع مرفوض شعبيًا. ويبقى السؤال الأهم: هل نشهد في المرحلة المقبلة تحولاً في المواقف الإقليمية والدولية يدفع بهذا الاتجاه، ام ان الجمود سيبقى سيد الموقف حتى إشعاراً آخر؟

*عميد مهندس متقاعد